Тезисно о двух фильмах, отсмотренных на выходных.

«Воспоминания» режиссёра Лизы Джой, где артист Джекман, помогающий людям возвращаться в памятные моменты прошлого с помощью специального оборудования, влюбляется в одну из своих клиенток (Ребекка Фергюсон) и не находит себе места после её таинственного исчезновения. Полнометражный дебют от автора «Мира Дикого Запада», и это, как говорится, многое объясняет. Сеттинг «Бегущего по лезвию» плюс атмосфера «Китайского квартала». Казалось бы, отличное сочетание. Собственно, до некоторого момента так и есть. А потом начинаются старые песни о главном, знакомые по сериальной продукции госпожи Джой. Медлительность выдаётся здесь за медитативность, а банальнейшие сентенции главного героя за глубокомысленные рассуждения. При всём при этом «Воспоминания» до финальных титров остаются смотрибельным зрелищем. Режиссёрский почерк Джой может вызывать вопросы, но он есть. Снималось всё это явно не для галочки, а из-за искреннего желания поведать свою историю. У которой, к слову, был явственный потенциал. Получилось терпимо, но значительно слабее, чем могло бы быть. Все карты были на руках. Не сложилось.

«Кодекс киллера» режиссёра Мартина Кэмпбелла. А это тот самый случай, когда старый конь борозды… Режиссёру Кэмпбеллу уже 77, возраст более чем почтенный, особенно, когда работаешь на территории жанрового кино. Поэтому, собственно, и ожиданий никаких не было (их лучше вообще никогда не иметь перед просмотром). По трейлеру казалось, что будет очередной перепев «Джона Уика» с учётом актуальной фем-повестки. Ан нет. Кэмпбелл смастерил в лучшем смысле слова старорежимное кино, где перестрелки и рукопашный бой элегантно и гармонично уживаются с драматическими обертонами. Плюс наличие в кадре артиста Китона, что автоматически придало всему происходящему необходимой глубины. Это не прорыв и не чудо расчудесное, а просто крепкая работа, сделанная со знанием дела. Скорее всего — на один раз. Но долю олдскульного удовольствия гарантирует.

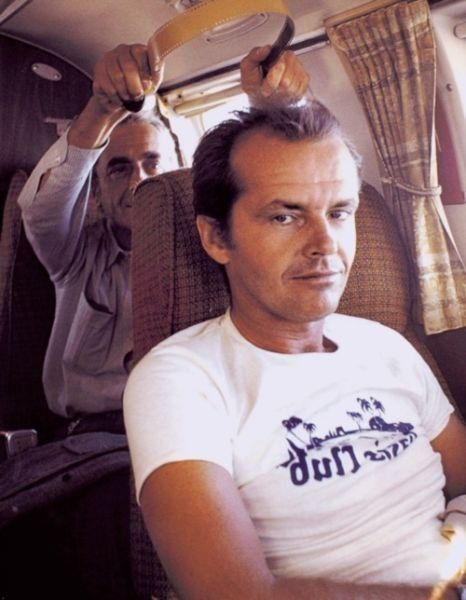

На съёмках «

На съёмках «