Тезисно о новинках осени.

«Новая волна» режиссёра Ричарда Линклейтера. Кино о кино, а именно: съёмках «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Нежное и какое-то настоящее признание в любви не столько классику мирового кино, сколько французской «новой волне» (что, собственно, и зафиксировано в названии картины). Свой фильм Линклейтер снимает теми же методами — ну, или как минимум, складывается именно такое впечатление, что тоже можно признать за результат — что и Годар в далёком 1959-м. В кадре появляется весь цвет французского кино той эпохи, и не только кино. Для стопроцентного удовольствия не плохо бы быть знакомым с матчастью, но и без неё просто невозможно не подпасть под обаяние магии, возникающей на экране. Вдвойне удивительно, что это удалось сделать американскому режиссёру. Без сомнения, один из лучших фильмов года.

«Франкенштейн» режиссёра Гильермо дель Торо. По фактуре (как с точки зрения сюжета, так и художественного воплощения, которое подразумевает литературный первоисточник) — идеальный match для автора «Лабиринта Фавна» и «Багрового пика». Что становится ещё более очевидным во время просмотра. Всё, что связано с вопросом «как?» сделано здесь на высочайшем уровне. А вот к смыслам есть некоторые вопросы. Дель Торо пошёл по пути близкой к оригиналу экранизации. Конечно, это не буквальный перенос романа Мэри Шелли на экран, но сделано всё с максимальным к ней пиететом. С одной стороны, это хорошо, с другой же, не очень. Никто не ждал от режиссёра какого-то сногсшибательного переосмысления классики, но чего-то личного, своего можно было бы добавить не только в части формы, но и содержания. В итоге получилось просто очень красивое кино, очень дельторовское. Однако, мы прекрасно знаем, что Гильермо может выше, быстрее и сильнее.

«Сентиментальная ценность» режиссёра Йоакима Триера. С каждым новым фильмом шутка про то, что этот Триер не настоящий теряет свою актуальность. Датчанин и правда превращается (по факту, уже превратился) в самостоятельную и самодостаточную фигуру европейского авторского кино. Его картина — талантливая рефлексия на любимые бергмановские темы: взаимоотношения внутри семьи (отец и дочери), отчий дом (в самом буквальном смысле), природа творческого начала, не утихающие ни на секунды сомнения о собственном предназначении. Плюс артистка Фаннинг в совсем не декоративной роли. Получилось очень достойно. Это серьёзный вдумчивый разговор, к которому по прошествии времени хочется вернуться. Моментами кажется, что перед тобой заявка на кино выдающееся. На финальных титрах понимаешь, что, пожалуй, нет, но это никоим образом не ставит под сомнение качество и глубину проделанной Триером работы.

«Чёрный телефон 2» режиссёра Скотта Дерриксона. Совсем необязательное, мягко выражаясь, продолжение вполне успешной экранизации рассказа Джо Хилла, сына своего отца. Дерриксон берёт за основу сновидческий концепт «Кошмаров на улице Вязов», погружаясь в семейную историю Финна и Мэделин МакГроу. Снято не без фантазии, руки, как говорится, знают и умеют. Но выглядит всё это, памятую о первой части, как несогласованное расширение балкона в ширину. Ничего принципиально нового ни о героях, ни об общей мифологии мы после просмотра сиквела для себя не выносим. Классический пример продолжения, в первую очередь связанного с коммерческим успехом оригинала.

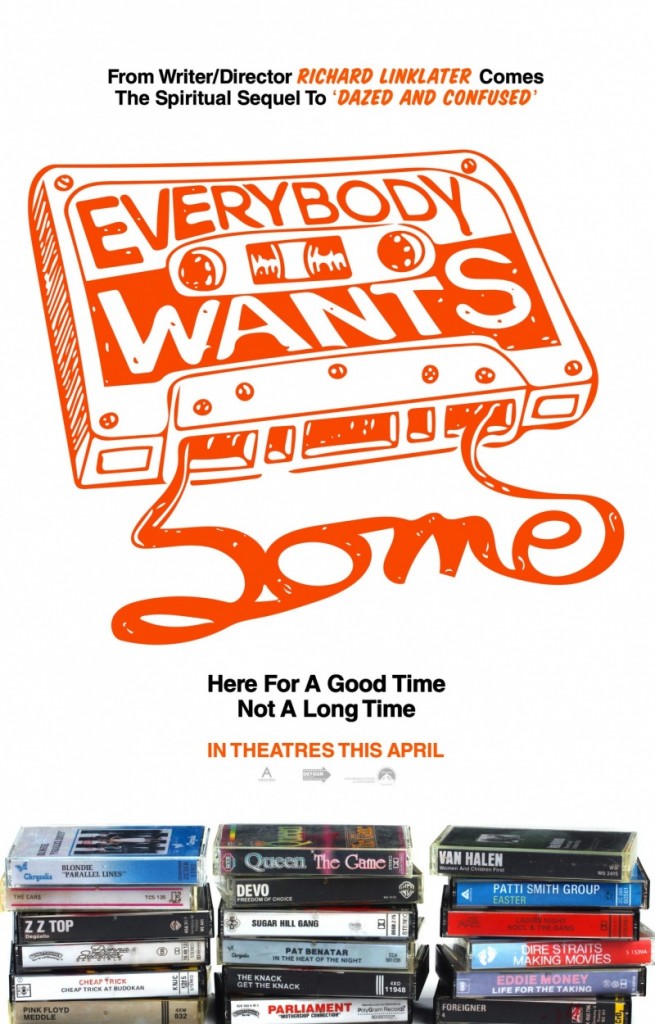

Так вот к разговору о «Каждому своё» Ричарда Линклейтера. Сам режиссёр формулировал свою задачу как «снять духовное продолжение “Под кайфом и в смятении”», что у него благополучно и получилось. С той лишь разницей, что в 1993-м году сказ шёл о молодёжи середины 1970-х, а сейчас — начала 1980-х. Разница в пять лет не столь велика, но она (разница) всё-таки есть.

Так вот к разговору о «Каждому своё» Ричарда Линклейтера. Сам режиссёр формулировал свою задачу как «снять духовное продолжение “Под кайфом и в смятении”», что у него благополучно и получилось. С той лишь разницей, что в 1993-м году сказ шёл о молодёжи середины 1970-х, а сейчас — начала 1980-х. Разница в пять лет не столь велика, но она (разница) всё-таки есть.