На этой неделе в прокат вышел новый фильм Тома Тыквера «Голограмма для короля», и это повод для разговора. Сам немец, как принято говорить в таких случаях, режиссёр интересной судьбы. Работает на два фронта (Европа и Голливуд), меняет авторский почерк в зависимости от выбранной темы. Подобная мимикрия, к слову, может быть воспринята и как откровенное приспособленчество. Найти что-то общее между «Беги, Лола, беги», «Интернэшнл» и тем же «Парфюмером» достаточно проблематично. И вот, после трёх лет («Облачный атлас», сериал «Восьмое чувство»), проведённых в компании сестёр Вачовски, Тыквер возвращается с самостоятельным проектом.

Артист Хэнкс играет Алана Клея, консалтера в годах, прибывающего в Саудовскую Аравию для встречи с королем. На ней он должен продемонстрировать и продать его величеству новые технологии. Но глава государства всё не едет, и Клей вынужден развлекать и занимать себя совсем другими заботами и делами. Но прежде всего необходимо честно ответить себе на вопрос — куда двигаться дальше, зачем и для чего?

«Голограмма» имеет сбивчивую, подхрамывающую повествовательную структуру. Тыквер начинает рассказывать одну историю, потом другую, затем третью. Что здесь важнее и первостепеннее, на что обратить внимание, как расставить акценты, решать, очевидно, надо зрителю. Такая самостоятельность суждений хороша лишь до определённого момента. Если называть вещи своими именами, то режиссёр заплутал в собственноручно высаженных соснах (три их там или больше не имеет никакого значения). Взялся напевать несколько мелодий одновременно, что невозможно по определению.

При этом злоключения Алана Клея не лишены известного очарования. Условный Лассе Халльстрём сделал бы из подобного сюжета удобоваримый продукт без сучка и задоринки, когда всё гладко, ровно и жизнеутверждающе. Тыквер же организует на экране некое живое пространство. Да, путается в показаниях. Да, забывает с чего начал. Но, тем не менее, достаточно ловко движется к финалу.

Возможно, именно так и бывает в пустынях. Голову нагрело, мысли путаются. Главное — помнить, что ты здесь вообще делаешь. Тыквер, невзирая на временные приступы амнезии, всё-таки помнил.

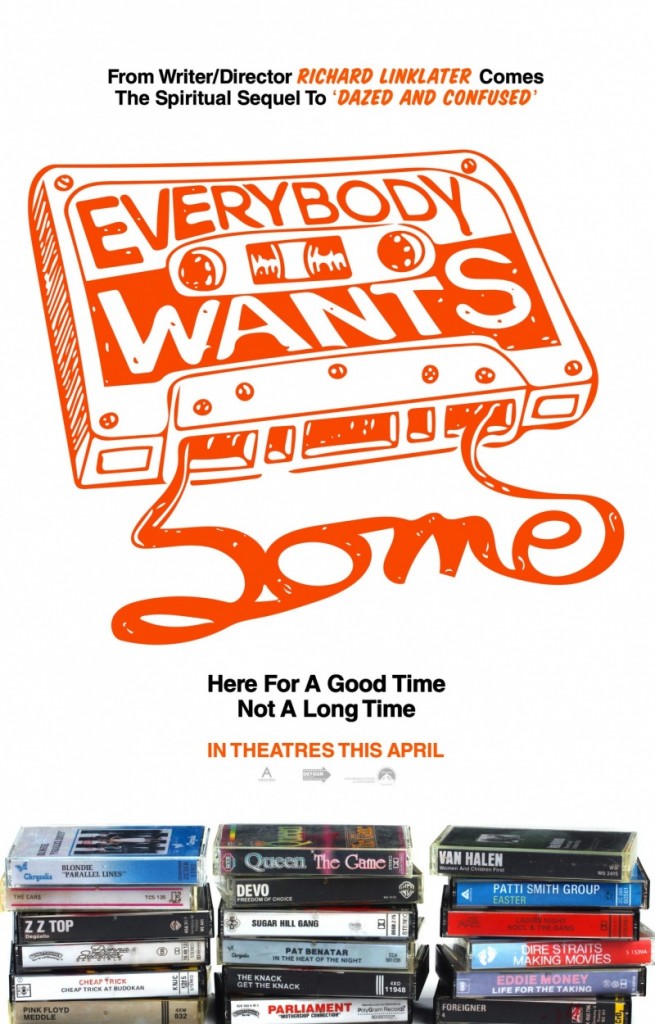

Так вот к разговору о «Каждому своё» Ричарда Линклейтера. Сам режиссёр формулировал свою задачу как «снять духовное продолжение “Под кайфом и в смятении”», что у него благополучно и получилось. С той лишь разницей, что в 1993-м году сказ шёл о молодёжи середины 1970-х, а сейчас — начала 1980-х. Разница в пять лет не столь велика, но она (разница) всё-таки есть.

Так вот к разговору о «Каждому своё» Ричарда Линклейтера. Сам режиссёр формулировал свою задачу как «снять духовное продолжение “Под кайфом и в смятении”», что у него благополучно и получилось. С той лишь разницей, что в 1993-м году сказ шёл о молодёжи середины 1970-х, а сейчас — начала 1980-х. Разница в пять лет не столь велика, но она (разница) всё-таки есть.

Так вот про новый худфильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в титрах которого по-прежнему значится имя-фамилия Кристофера Нолана, но это уже ровным счётом ничего не значит.

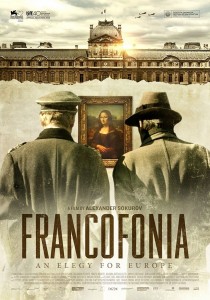

Так вот про новый худфильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в титрах которого по-прежнему значится имя-фамилия Кристофера Нолана, но это уже ровным счётом ничего не значит. На позапрошлой неделе в ограниченный прокат вышел новый фильм Александра Сокурова «Франкофония». Александр Николаевич работает на перепутье документального и художественного, смешивая хронику времен немецкой оккупации Парижа с игровыми вставками в выставочных залах Лувра.

На позапрошлой неделе в ограниченный прокат вышел новый фильм Александра Сокурова «Франкофония». Александр Николаевич работает на перепутье документального и художественного, смешивая хронику времен немецкой оккупации Парижа с игровыми вставками в выставочных залах Лувра.